Ada banyak suara lantang yang mengaku berdiri demi kebenaran. Mereka hadir di jalanan, di ruang-ruang sidang, hingga di media sosial dengan semangat membara: menolak ketidakadilan, memberantas korupsi, dan meruntuhkan segala bentuk kebusukan yang merampas hak rakyat. Dari kejauhan, suara itu terdengar meyakinkan, seolah-olah tidak ada satu pun yang bisa membungkam tekad untuk menegakkan keadilan.

Namun, di balik lantang yang memekakkan telinga itu, seringkali kita menemukan kenyataan yang jauh berbeda. Suara yang tadinya gagah perlahan menjadi lirih, bahkan menghilang sama sekali. Bukan karena kalah oleh kebenaran, melainkan karena terseret dalam pusaran budaya kompromi yang sudah terlalu akrab dalam kehidupan bangsa ini: budaya 86.

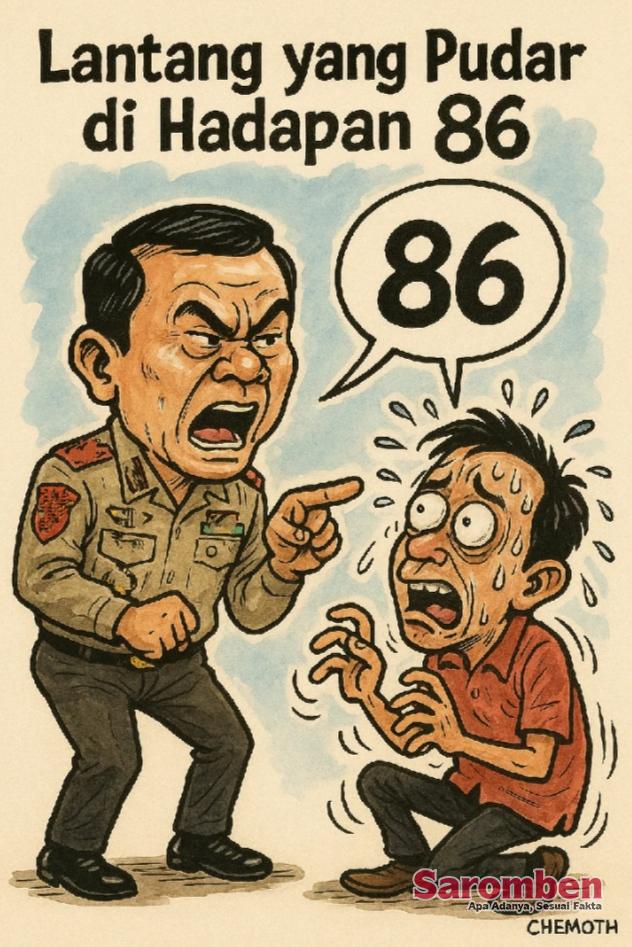

Istilah sederhana ini, 86, mungkin terdengar remeh bagi sebagian orang. Namun bagi yang mengerti, ia adalah racun paling halus yang melemahkan sistem hukum dan moral bangsa. Ia bukan sekadar angka, melainkan kode sunyi dari transaksi kotor: sebuah kesepakatan di balik meja, sebuah kompromi yang menukar keadilan dengan kepentingan pribadi.

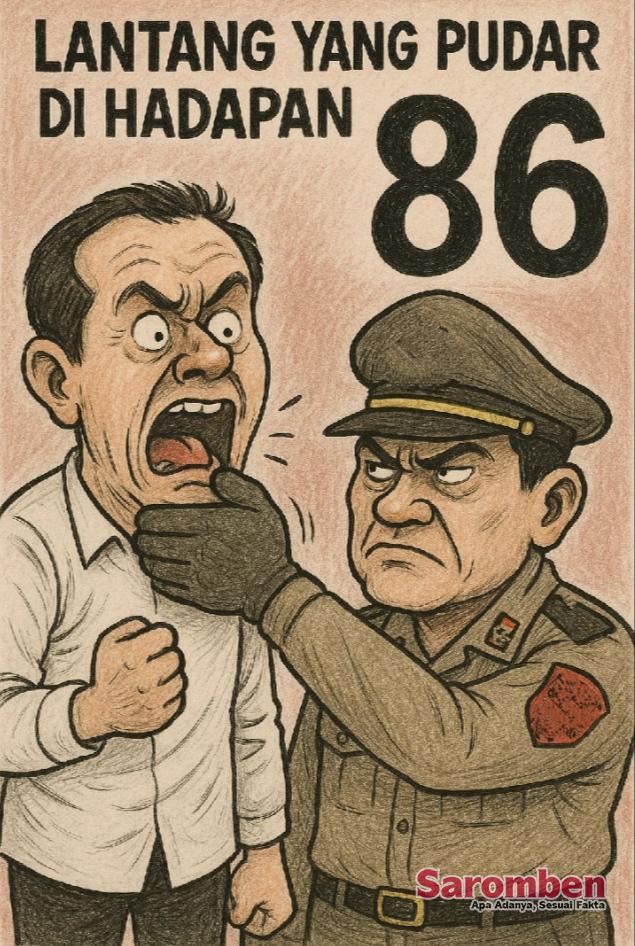

Di hadapan 86, idealisme diuji. Sayangnya, tidak sedikit yang tumbang. Mereka yang sebelumnya berteriak soal tegak lurus demi kebenaran, akhirnya ikut melengkung. Mereka yang mengaku bersih, akhirnya terjebak dalam jebakan klasik: tawaran damai, bisikan amplop, atau janji manis yang meninabobokan nurani.

Inilah wajah ironi kita. Di satu sisi, bangsa ini berteriak lantang soal pemberantasan korupsi. Di sisi lain, praktik 86 dianggap hal biasa. Orang bisa dengan mudah “menyelesaikan” urusan dengan uang, dengan kompromi, dengan jalan pintas. Hukum yang seharusnya menjadi benteng, justru runtuh oleh kelenturan moral aparat dan masyarakat yang terbiasa dengan jalan singkat.

Selama 86 masih menjadi budaya, lantang melawan korupsi hanyalah sandiwara. Bagaimana mungkin korupsi bisa diberantas jika hukum sendiri bisa ditawar? Bagaimana mungkin keadilan tegak, jika setiap pintu masih menyediakan celah untuk dilunakkan dengan kesepakatan tersembunyi? Apa yang tersisa dari teriakan “tegak lurus” jika pada akhirnya suara itu bisa dibeli?

Lebih menyedihkan lagi, 86 bukan sekadar urusan hukum formal. Ia telah merembes ke dalam pola pikir masyarakat. Dari pelanggaran kecil di jalan raya, hingga perkara besar di pengadilan, kompromi selalu tersedia sebagai jalan keluar. Budaya ini merusak mental bangsa: membuat orang percaya bahwa semua masalah bisa selesai asal ada harga yang cocok.

Karena itu, melawan 86 seharusnya menjadi prioritas utama dalam perang melawan korupsi. Lantang suara tidak cukup. Dibutuhkan keberanian untuk menolak kompromi, keteguhan untuk menjaga nurani, dan konsistensi dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tanpa itu, teriakan melawan korupsi hanya akan menjadi gema kosong, sementara bangsa ini terus terjebak dalam lingkaran kompromi yang melemahkan.