Oleh: Azis Chemoth|Saromben.com

Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, seolah tanah lebih mulia dari wajah mereka sendiri. Bukan karena rendah hati, tapi karena takut kehilangan perhatian penguasa. Di hadapan bupati, mereka bukan lagi manusia merdeka, melainkan bayangan yang siap menghilang bila tidak disinari kekuasaan.

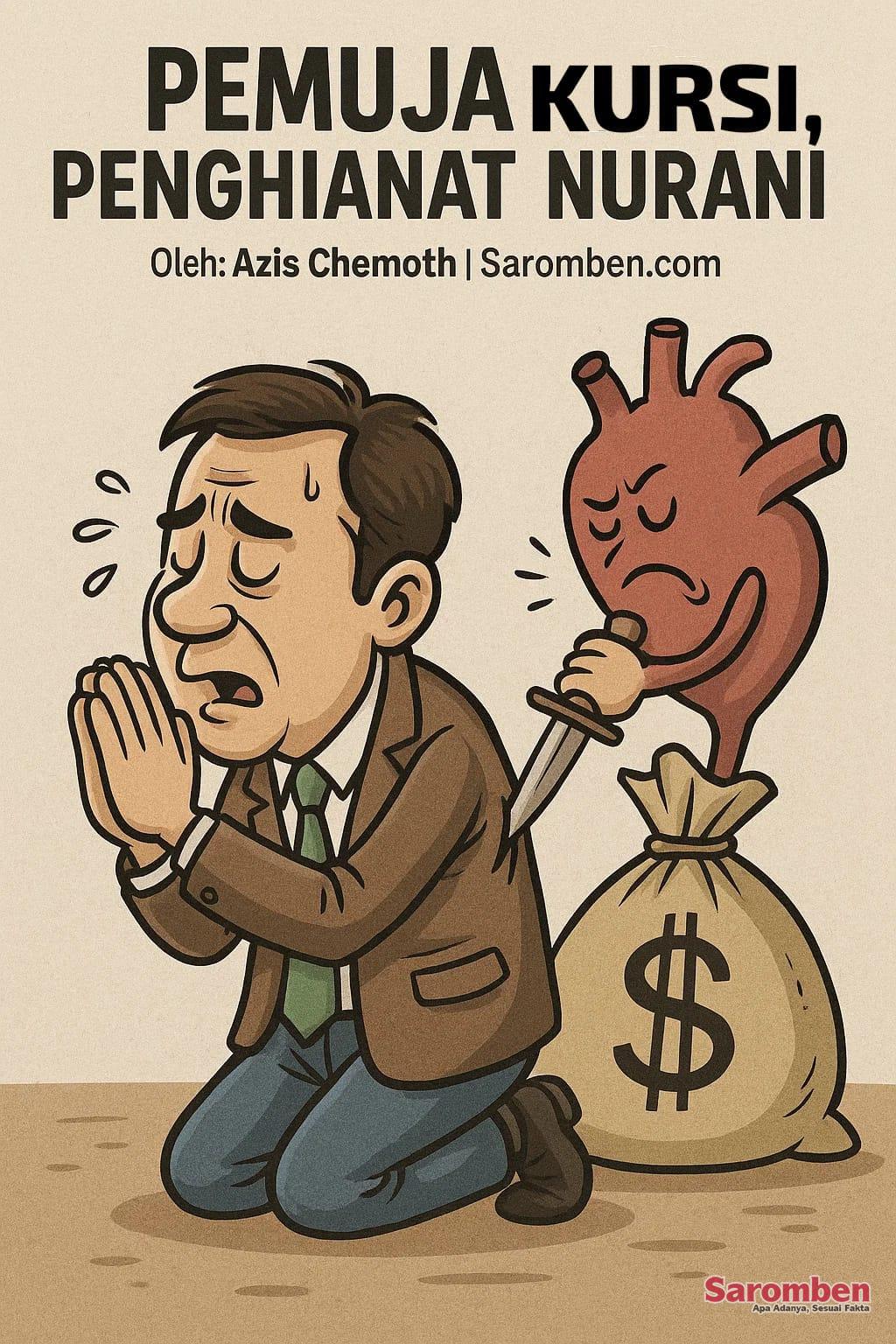

Setiap kata yang keluar dari mulut mereka hanyalah pujian kosong. “Luar biasa, hebat, bijaksana,” kata mereka berulang-ulang, padahal di balik pintu mereka mengeluh dan mencaci. Namun demi sebutir nasi dan secuil kedudukan, lidah mereka rela dijual murah.

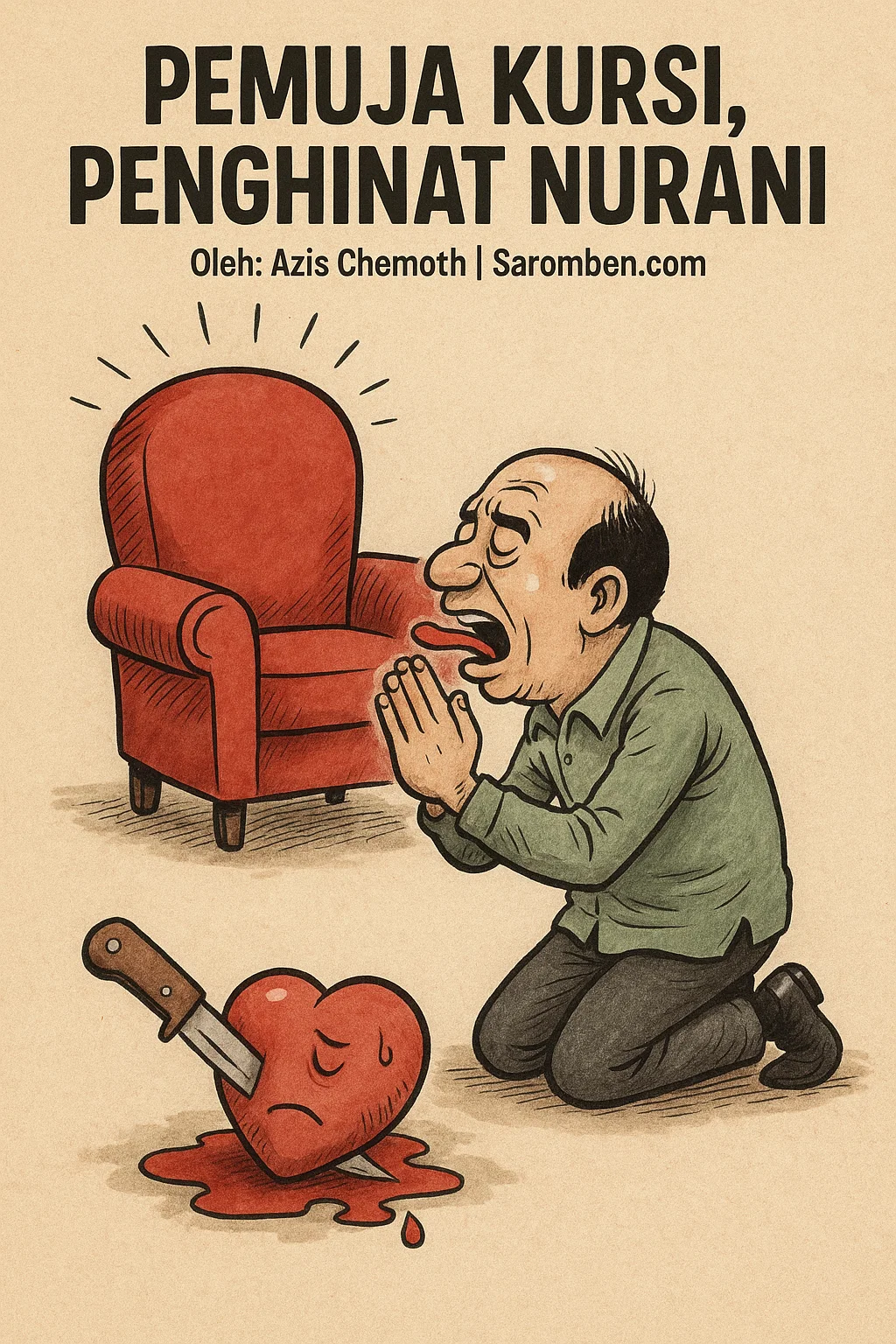

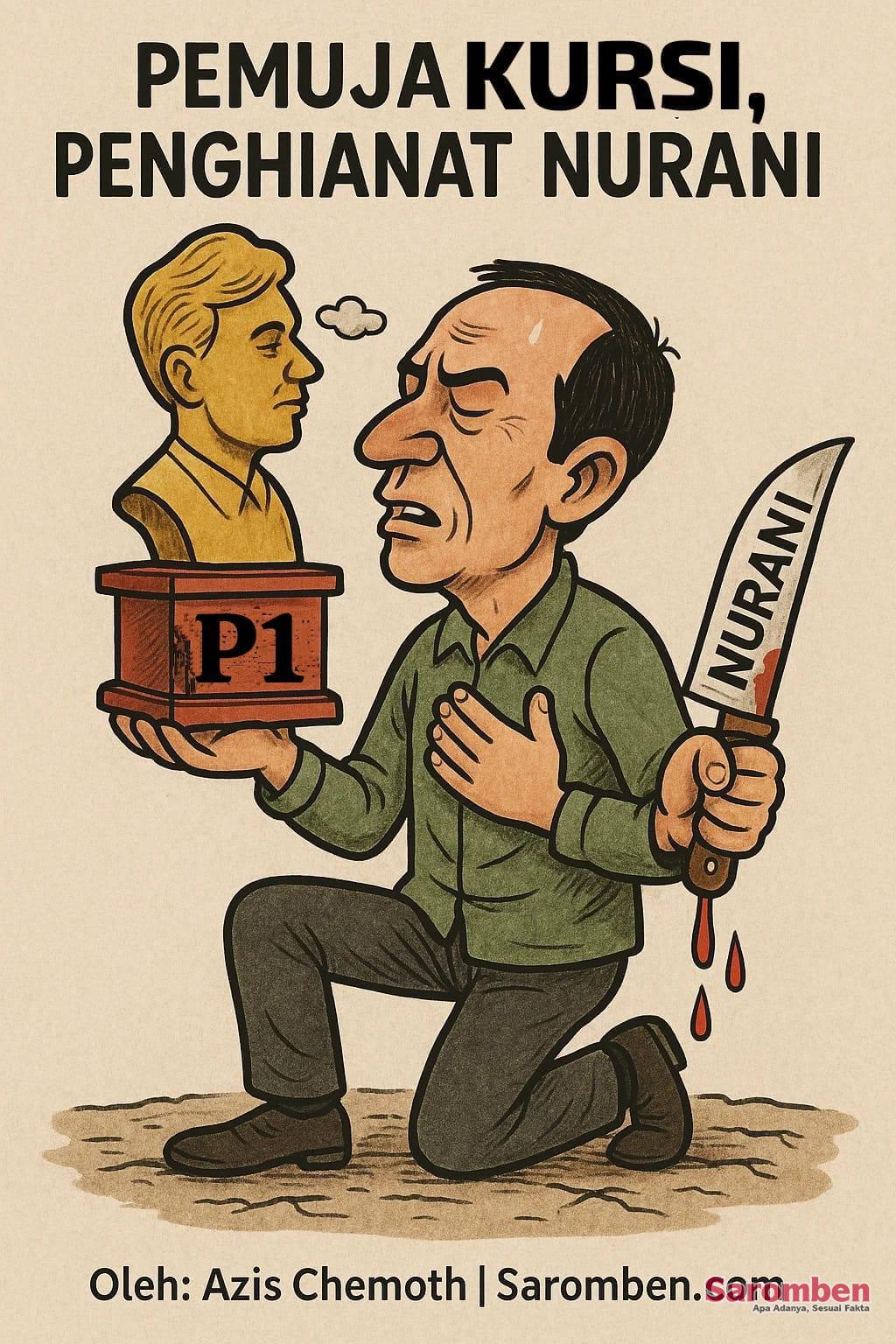

Bupati itu hanya seorang pejabat, bukan dewa. Namun manusia penghamba telah mengubahnya menjadi berhala kekuasaan. Mereka sujud pada jabatan, bukan pada kebenaran. Mereka rela menukar nurani dengan tepukan tangan yang palsu.

Di ruang-ruang rapat, suara kritis menghilang. Yang terdengar hanya anggukan seragam, seperti boneka yang ditarik talinya. Tak ada keberanian, tak ada sikap, hanya ketakutan kehilangan jabatan kecil yang mereka genggam erat-erat.

Mereka lupa, kekuasaan itu tidak kekal. Kursi bupati akan berganti, wajah-wajah baru akan datang. Tapi jejak kehinaan mereka sebagai penjilat akan tetap abadi, dicatat oleh rakyat yang diam-diam menyaksikan.

Betapa murah harga martabat jika dijual demi sekedar undangan, proyek, atau senyum penguasa. Mereka menaruh harga dirinya di meja kekuasaan, menunggu siapa yang mau membeli dengan janji.

Namun sejarah selalu mengajarkan: manusia penghamba tak pernah dikenang dengan hormat. Mereka dilupakan bersama runtuhnya singgasana, sementara yang berani berdiri tegak akan disebut dalam cerita generasi.

Dan kelak, ketika bupati berganti, manusia penghamba itu pun akan merunduk lagi mencari singgasana baru untuk dipuja. Begitulah siklusnya: hina di hadapan kekuasaan, tapi sombong di hadapan sesama. Sebuah wajah yang dua lapis, namun keduanya sama-sama memalukan.